لمصلحة من يتخلى الغرب عن عملائه من الحكام العرب؟

بقلم: محمد الرصافي المقداد

بعد أن صبغ الغرب الاستعماري شعوبنا بزيف ثقافته المتمرّدة على آداب وأحكام الله، ليحوّلنا من فطرتنا الانسانية الى مجموعات شياطين، جاء أخيرا ليأخذنا إلى أوهام ثورة عنونها بالربيع العربي، ليتحكّم فينا من جديد بمحض ارادتنا بعد أن كان أسلافنا يقاومونه بما في أيديهم دون الخضوع له.

لم نسمع من قبل بثورة تأكل أهدافها وتحيد عن مبادئها، وتذهب بعيدا عما عرف من التغيير الثوري، وإصلاحاته العميقة في الحياة السياسية والفكرية والإجتماعية، إلا إذا ركبتها ثورة مضادّة، استطاعت أن تغير مجراها الإصلاحي إلى الأسوأ، ولم تقم ثورة في بلد إلا من أجل تغيير مسار حكمها من استبدادي متسلّط إلى شعبي، تكون للشعب كلمته العليا في إدارة شؤون بلده، ومراعاة مصالحه العامة.

لقد مرت عشر سنوات ونصف على ما عرف بالربيع العربي، وتداعياته التي بدأت من تونس، في منطلق لم يكن منتظرا بالمرّة، ذلك أن دكتاتورية بن علي لا تُعدّ شيئا أمام دكتاتوريات واستبداد حكام عرب غيره، خصوصا وأن هذا العصر أصبح أهله يستهجنون الانظمة الملكية المتوارثة لسياسات تبعيّة الإستكبار الغربي، وتبعها على ذلك انظمة جمهورية إسما بلا مُسمّى تدّعي الديمقراطية، ومسارها السياسي استبدادي بكل أبعاده.

ربيع عربيّ لم تُزهر له نبتة على مدى السنين الماضية، لا في تونس التي افتتحت فصله الثوري، في شكله الجاذب لعواطف ومشاعر الشعوب المستهدفة، ولا في بقية الدول كمصر وليبيا والسودان، بل لقد أثبت فشلا ذريعا، في كسب حلبة سبقة الثورية، وما يستوجبه من استحقاقات قانونية، فلم يظهر من حركة شعوبها ونتائجها، سوى الخيبة تلو الأخرى، والفوضى عوض الإلتزام والإنضباط، والمسار النفعي المعاكس لمبادئ الثورة الحقيقية، عوض التضحية والصّبر.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية في أي بلد، لهما من المباني الطبيعية التي من شأنها أن ترتكز عليهما أسس نجاح واستمرار الثورة، لأنه بذلك يقع الإنتصاف من المجرمين بحق شعوبهم، فتتحقق بذلك عدالة لم يكن بالإمكان القيام بها، في ظل دكتاتورية غارقة في دماء وآلام شعبها، ويكون في تحقيقها عبرة لمن يعتبر، من صغار المستبدّين الذين لا يخلو منهم بلدٌ، فتقف أحلامهم الغير مشروعة عند القصاص الثوري، وهو قصاص حقّ لا ريب فيه قانونا وشرعا.

والثورة كما نعلم جميعا، أنها قطع مع عهد ظالم الى عهد جديد يسعى نحو تحقيق العدل الاجتماعي، من ردّ مظالم أهله، إلى تأسيس منهج مساواة وعدالة، لم يكونا موجودين من قبل، إلا بشيء من المحاباة والمجاملة السياسية، وقد رأينا أن الذي حصل في تونس، يعتبر من غرائب ما حصل في اساليب تغيير الانظمة، ذلك أن الذي اسال دماء كثيرة في أحداث الخبزة، وقاد بنفسه أعمال قمع الشعب، لا يمكن أن تتغير طبيعته يوما، لينتابه خوف ورعب من حوالي 20الف متظاهر، قد تجمهروا أمام مبنى وزارة الداخلية، فقرر فجأة وفي جنح الليل الفرار، على متن طائرة ومن مطار العاصمة، وأي عاقل مدرك لعقلية بن علي القمعية القاسية – وتاريخه في ذلك حافل بالإنتهاكات – يضحك على نفسه عندما يصدّق السيناريو الذي قُدّم له خبريّا، ليكون إعلانا وهميّا بانتصار شعب لم يتحرك ثوريا، ولا أثبت بعد ذلك أنه يفهم في الثورة وأدبياتها، وهو فاقد لأبسط تنظيمها، وأقصد بذلك قيادة توجهه في 24 محافظة.

بعد السقوط المنطقي للإدّعاء الثوري يسقط ما حصل في تونس بمفعول السّلبية الجماهيرية التي أثبتت أنها انتهازية شخصيّة فئوية، انخرطت مباشرة في مطالب مهنيّة صرفة، عطّلت بها عجلة النموّ الإقتصادي وسببت له شللا متواصلا، في كافة قطاعاته الصناعية والإدارية والخدماتية، بحيث تولت تونس على سبيل المثال من بلد مصدّر للأسمدة الفوسفاتية إلى بلد مورّد لها بسبب الإضرابات وغلق منافذ وصول الفوسفات من مناجمه، إلى معامل تحويله في قابس وصفاقس، ويبدو أن اصحاب الشاحنات كان لهم دور في إيقاف شحن الفوسفات عبر السكك الحديدية، ليتحُلّ شركاتهم محلها في الشّحن، وهذه جريمة بقيت مسكوت عنها، لعلاقتها بنفوذ الدولة العميقة، التي بقيت تتحكم في مفاصل البلاد الإقتصادية، بما يتماشى ومصالح أفرادها.

هنا لا يمكننا أن نصدّق رواية الغرب فيما حصل بتونس، لتكون نموذجا محفّزا لشعوب عربية أخرى، الذي حرّكها هو نفس السيستام الذي حرّك جماهيرا من الشعب التونسي تحديدا نشطاء النقابات وحقوق الانسان، مضافا إلى القناصة، العناصر المجهولة إلى حد الآن، والتي كان لها نفس الدور الإجرامي، في كل من تونس ومصر وليبيا والسودان وسوريا واليمن، القتل من مسافات محددة، لتُتّهم بها قوات الأمن في البلدان المستهدفة، وتزداد بذلك شرارة النقمة لدى أقارب القتلى والجماهير المندفعة في الشوارع.

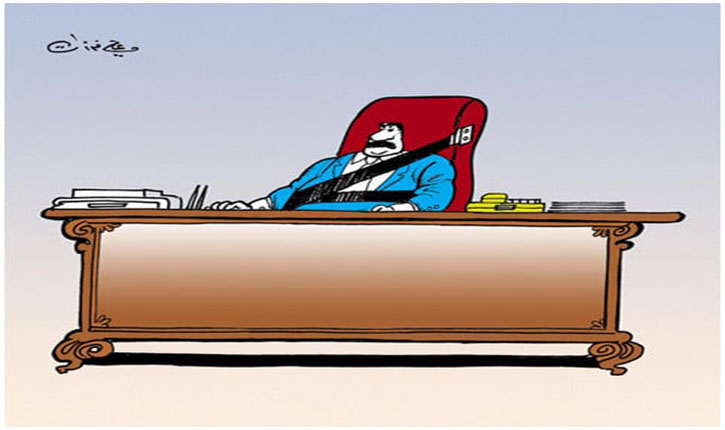

وعلى القارئ أن يلتفت إلى أن الدول الغربية الراعية لهذه الثورات، ليس من السّهل أن تفرّط في عملائها، دون أن يكون لها بديل أو بدائل، تضمن لها بقاء مصالحها كما هي، بعد تغيير أنظمة حكمهم، وهذا ما رأيناه جليّا في بقاء تبعية هذه الدّول للغرب، لا تتجازه في شيء من السياسة الداخلية والخارجية، بما يعني أن حال شعوبنا بقيت كما هي ولم يتحقق من الثورة شيء، سوى هذا الإنفلات والفوضى التي تبدُر هنا وهناك، لتُعوّق المسيرة الإقتصادية للبلاد، ولا حرج في ذلك لمن تعوّد على الغضب لأتفه الأسباب.

حقيقة يجب أقولها وأكررها دوما، فما كانت تخفيه واجهة الدول الغربية بشأن ثورات الربيع العربي المفبركة، كان هدفه تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يعطي للكيان الصهيوني حقّ البقاء النهائي على أرض فلسطين، ويمنحه التمدّد شرقا وغربا ليصل مداه من النيل إلى الفرات، بل وإقتصاديا أبعد من ذلك، ليحتوي المغرب العربي كاملا، ويشكل في نهايته تهديدا جدّيا للنظام الإسلامي في إيران، صاحب مشروع استئصال هذا الكيان بكل مكوناته وعملائه من أرض فلسطين والقدس.

وهنا أقول أن من فقد نموذج الثورة ولم يتشبّع بثقافتها، يصعب عليه أن يقوم بثورة حقيقية، ويلتزم بأدبياتها، ويسهل عليه أن تقع مغالطته من طرف أعدائه، بإيهامه بأنه قد قام بثورة ونجح فيها، وليته يعي اليوم أنه وقع في فخ جديد، نصبته له دول الغرب وفي مقدّمتها أمريكا، ليقع استغلاله من جديد، تحت هذا العنوان المزيّف، فمتى ستعي شعوبنا أن عبارات الثناء والشكر والأوامر المبطّنة، التي ما فتئت توزعها على حكامنا الجدد هذه الدول الاستغلالية الاستعمارية يُراد منها إيهامنا بأننا نسير في الطريق الصحيح، وهي واقعا مدركة أننا مخطئون في التقدير، تائهون عن قصد السبيل، ومصالحها تقتضي أن نستمر في مسار التّيه هذا؟